Bienvenue sur le site de la Rage du SociaL

Éditions, publications, formations et actions dans le domaine de la Pédagogie sociale, de l’éducation populaire, du travail social et éducatif “hors institution”.

Ce site a pour but de réunir, soutenir et documenter les acteurs et actrices en Pédagogie sociale et pédagogie émancipatrice, en réunissant des textes, documents, expériences et articles dans ces domaines.

La Rage du Social est également une maison d’édition associative. Vous trouverez ici le catalogue en cours de construction des publications, ouvrages individuels et/ou collectifs. Vous pouvez les commander via ce site sur l’adresse mail : contatc@laragedusocial.org

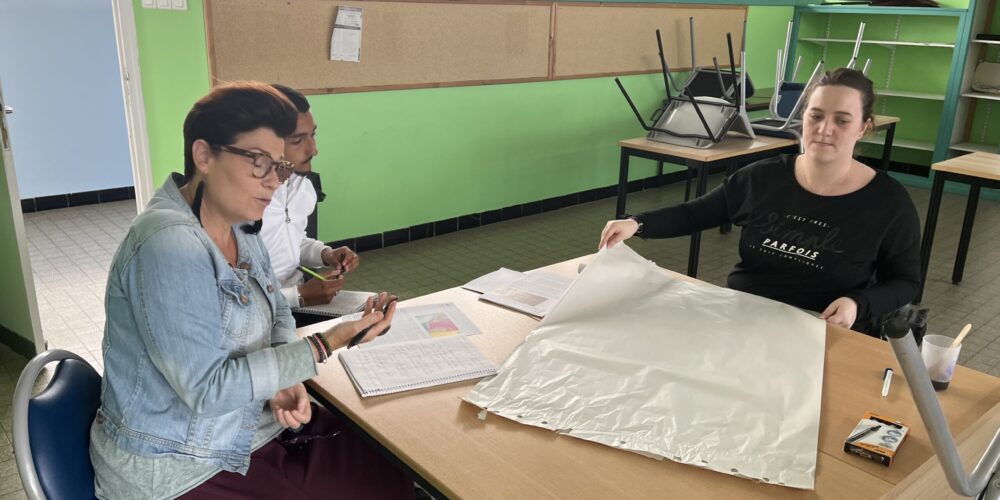

Nous sommes convaincus que la transformation sociale passe par des actes éminemment politiques. L’éducation, la relation, la redistribution, le soin, le soutien sont des actes politiques. Ce site est un acte politique. Nos publications sont et seront des actes politiques. En faisant le choix de partager, d’essaimer, de coopérer, nous faisons de la politique et c’est en ce sens que la Rage du social propose des formations pour un travail social et éducatif communautaire et émancipateur.

L’Association la Rage du Social est portée par des acteurs et actrices d’initiatives sociales, éducatives, culturelles et artistiques au sein de structures variées : Centres sociaux, Maisons des Jeunes et de la Culture, associations, Espaces de vie sociale, Centres de formation, etc